ALDAR / Imane Alaoui

Les faits démontrent que le terrain de l’aide humanitaire n’admet ni vacarme ni vide. Tandis que certaines voix s’empressent d’accuser certains pays de « normalisation » et de brandir un discours de suspicion, d’autres agissent discrètement pour acheminer nourriture, médicaments, construire des hôpitaux et reconstruire des quartiers, loin de toute instrumentalisation de la tragédie dans le bazar du discours politique.

Le Maroc, que ses détracteurs n’hésitent pas à classer parmi les « normalisateurs », a été l’un des premiers à tendre concrètement la main à Gaza. Sur instructions directes du roi Mohammed VI, un pont aérien humanitaire a été mis en place depuis la base aérienne de Kénitra, transportant des tonnes de denrées alimentaires destinées aux enfants et nourrissons, ainsi que des médicaments, du matériel chirurgical et d’hébergement. La première cargaison a atteint 37 tonnes sur un total programmé de 180 tonnes, selon des données officielles marocaines et des rapports de presse fiables. Cette aide est arrivée sans tapage médiatique et sans entraves aux manifestations populaires de soutien à la cause palestinienne, qui se sont déroulées librement dans les rues du Royaume.

De son côté, les Émirats arabes unis ont offert un autre exemple de soutien direct sur le terrain, avec plus de 197 vols de largage aérien dans le cadre de l’initiative « Oiseaux de la bonté », transportant environ 3 787 tonnes d’aide, soit près de 44 % de l’aide internationale totale à Gaza. Ils ont également envoyé 17 navires humanitaires depuis octobre 2023, le dernier étant le « Khalifa 8 » qui transportait 7 166 tonnes de nourriture, de médicaments et de matériel d’hébergement, en plus de l’installation d’un hôpital de campagne à Rafah, en Égypte, pour soigner les blessés.

Le Qatar, malgré les tensions politiques qui l’entourent, a poursuivi son engagement à financer la reconstruction de quartiers entiers dans la bande de Gaza et à verser régulièrement les salaires de milliers de fonctionnaires palestiniens, offrant ainsi une relative stabilité économique aux familles malgré le blocus.

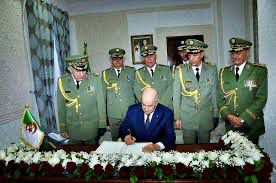

À l’inverse, dans le cas algérien, les actes se font discrets face aux discours : aucun pont aérien, aucun envoi d’avions d’aide, aucune entrée d’assistance par ses frontières, ni accueil de blessés pour traitement n’ont été enregistrés. Même au niveau populaire, l’expression de la solidarité reste soumise à de strictes restrictions, interdisant les manifestations en dehors du cadre fixé par le discours officiel, vidant ainsi les slogans de leur substance.

La comparaison ne nécessite aucun parti pris : les chiffres suffisent à distinguer ceux qui transforment la compassion en actes concrets de ceux qui se contentent de vendre des illusions au micro de l’enthousiasme.

Aujourd’hui, Gaza n’a pas besoin de plus de discours, mais de véritables ponts humanitaires qui l’atteignent avec médicaments, nourriture et espoir. Ceux qui restent sur l’autre rive de l’action humanitaire resteront prisonniers d’un cri lancé dans le vide.