ALDAR/

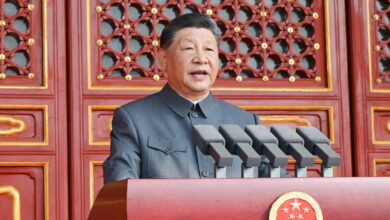

Dans un moment de défi qui a marqué un tournant dans l’histoire du Pakistan, l’ancien Premier ministre Zulfikar Ali Bhutto a prononcé en 1965 une phrase devenue célèbre : « Nous mangerons de l’herbe et des feuilles, nous souffrirons de la faim, mais nous aurons notre propre bombe nucléaire. » Ce n’étaient pas de simples paroles, mais un engagement ferme vers une voie nationale semée d’embûches et de sacrifices, dont le but ultime était l’acquisition d’une force de dissuasion nucléaire.

Cette ambition a vu le jour dans un contexte de tensions croissantes avec l’Inde voisine, notamment après la guerre qui a opposé les deux pays cette même année. Pour Bhutto, la possession de l’arme nucléaire était une nécessité stratégique afin de protéger la souveraineté du pays et de rétablir l’équilibre des forces en Asie du Sud.

Mais les rêves ne se réalisent pas sans des esprits brillants et une volonté de fer. C’est dans ce contexte qu’est apparu le nom du scientifique nucléaire Abdul Qadeer Khan, qui sera plus tard surnommé « le père de la bombe nucléaire pakistanaise ». Après avoir étudié et travaillé en Europe, Khan est rentré au pays avec un riche bagage scientifique et une détermination profonde à concrétiser le rêve nucléaire de sa nation.

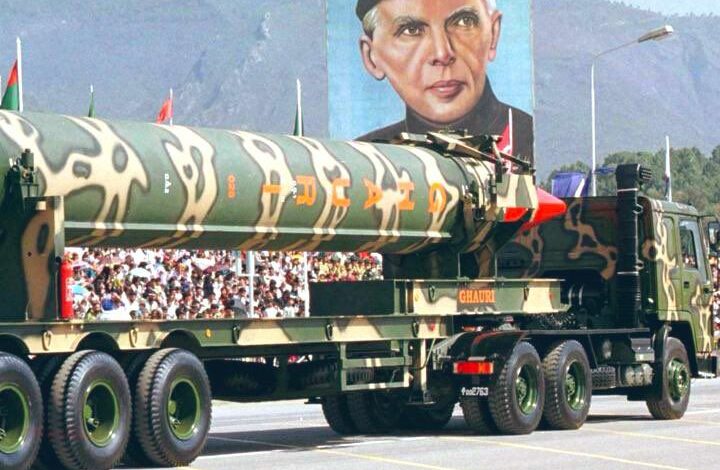

Grâce à ses efforts colossaux, le Pakistan a réussi à développer sa première bombe nucléaire, testée avec succès en 1998. Le pays est ainsi devenu la seule nation islamique à posséder l’arme nucléaire, rejoignant le cercle restreint des puissances atomiques mondiales. Ce chemin n’a pas été sans obstacles : sanctions internationales, isolement politique et menaces sécuritaires ont jalonné cette route. Pourtant, c’est celle que le Pakistan a suivie avec détermination.

Aujourd’hui, ce projet est considéré comme un symbole de volonté nationale, et comme un exemple de la manière dont une volonté politique et scientifique inébranlable peut bouleverser les équilibres de puissance dans le monde, même en présence de ressources limitées et de conditions difficiles.